国際映像ワークショップを通して地球ディスプレイに幸せを描こうーーリカジョ賞受賞者に聞く 日本科学未来館 「つながり」プロジェクト

第1回日産財団リカジョ賞 準グランプリ受賞

日本科学未来館 「つながり」プロジェクト 「Picture Happiness on Earth」

インタビュー:「Picture Happiness on Earth」代表/日本科学未来館 事業部 展示企画開発課マネージャー 宮原裕美氏

(実施日2018年10月11日)

日本科学未来館 「つながり」プロジェクト

日本科学未来館の「つながり」プロジェクトの一環で行った「Picture Happiness on Earth」は、リカジョ育成を目的とする本格的なSTEAM教育を実践したプログラムの1つです。

「幸せってなんだろう?」をテーマに、科学データに基づくシナリオ作成と、そのシナリオの映像化という2つのワークショップ を通じて、アジア太平洋地域の中高生と日本の女子中高生の協働作業を実現させました。

同プログラムは、日本からの参加者を女子に限定し、アート要素を取り入れたSTEAM人材育成を図っています。その実践はリカジョ育成につながる効果が得られているとして、 第1回日産財団リカジョ賞の準グランプリを受賞しました。

完成した映像作品は、関係者が集まって行われた上映会で発表されただけでなく、その後も日本科学未来館のシンボル展示「ジオ・コスモス」を通して来場者100万人以上に鑑賞され続けています。

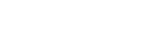

「Picture Happiness on Earth」を代表して日本科学未来館職員、宮原裕美さんにお話を聞きました。

≪「Picture Happiness on Earth」代表の宮原裕美さん≫

≪「Picture Happiness on Earth」代表の宮原裕美さん≫

毛利衛館長が立ち上げたジオ・コスモス

――「つながり」プロジェクトは、どういったきっかけで始められたのですか?

宮原裕美さん(以下、宮原) 「つながり」プロジェクトは、日本科学未来館(以下、未来館)のシンボル展示として常設されている、有機ELパネルを用いた世界初の地球ディスプレイ「ジオ・コスモス」を中心に展開しているプロジェクトです。

ジオ・コスモスの展示は、もともと当館の館長である宇宙飛行士・毛利衛の「地球を外から見る経験を多くの人と共有したい」という思いから立ち上げられました。毛利は、地球を外から見る視点を獲得すると、それまでとは違う見え方がすると言います。

それは宇宙飛行を行った際に毛利が発した、宇宙からは国境線は見えなかった、という言葉にもよく表れています。たとえば、ジオ・コスモスで見ることのできるコンテンツの1つに、東日本大震災で起きた津波のシミュレーション映像「津波 3.11」があるのですが、これを見ると、太平洋沖で起こった地震による津波が24時間後には南米にまで伝わっていく様子を見ることができ、“地球はつながっている”と実感させられます。

≪津波のシミュレーション映像「津波 3.11」の一部≫

≪津波のシミュレーション映像「津波 3.11」の一部≫

地球は1つの生命体のようにつながっているのだから、自分の国さえよければいいというのではなく、地球規模でものごとを見る視点をもたなければ。そういった課題認識のもと、2011年より多様な観点から「つながり」を考えるプロジェクトを展開してきました。

そのなかで、2015年から2017年にかけて行った「Picture Happiness on Earth」の実践は、10代の女子を対象にしています。そこで、日産財団のリカジョ賞に応募し、準グランプリを受賞することができました。

――「つながり」プロジェクトを展開していく中で行われた実践のひとつが「Picture Happiness on Earth」だったのですね。この企画には、どのような “ねらい”があったのでしょうか?

女子を対象としたSTEAM教育の実践

宮原 大きく3つの着眼点がありました。まずは、女子へのアプローチという点。未来館は 、国立の科学館とよく言われるように、国立研究開発法人科学技術振興機構がお台場に設立した科学博物館ですが、 一般の人向けの会員制度の構成比は圧倒的に男の子が多く、休日の入場者といえば父と息子という組み合わせが目立ちます。ですから、10代の女の子になかなかアプローチできないというのは、私たちの課題のひとつです。また、女子の理数科卒業率の低さは国レベルでも対策が必要なところとなっています。

次に、地球規模課題に対する若手世代の人材育成です。グローバルなマインドをもち、課題解決に向けてアクションを起こしていける人材の育成。そのためには、地球規模課題を身の丈の高さから考えてみたり、世界で起こっている課題を“自分ごと”として捉えてもらったりする機会が必要なのではないでしょうか。そこで、今回のプログラムでは、自分が発信者になることで、海外の課題を自分ごととして捉え直し、誰かに伝えることに挑戦してもらいました。最後に、STEM教育の実践です。

私たちは映像をつくる要素があるのでアート(Art)のAを入れてSTEAM(スティーム)教育としています。プログラムの技術的な面だけでなく、ストーリーを工夫していい作品をつくるにはどうしたらいいか、自分なりに考えるロジカルシンキングの力を養うことも視野に入れました。

≪「Picture Happiness on Earth」の成果として完成した映像作品≫

≪「Picture Happiness on Earth」の成果として完成した映像作品≫

――実践内容としては、映像制作のワークショップが中心ですね。

宮原 はい。そのワークショップの内容を2つに分けたところに特徴があります。まずは世界中の科学館で現地の中高生がワークショップを行い、テーマを決めてシナリオをつくる。次に、そのバトンを受け取った日本の女子中高生がワークショップを行い、ストーリーを映像化するというコラボレーションです。最後のまとめは、できあがった映像をジオ・コスモスで上映する発表会。ここで海外の中高生と日本の女子中高生は初めて顔を合わせ、協働してプレゼンテーションを行います。

2015年から3年かけて2サイクル行ったのですが、1回目はオーストラリア、中国、日本、マレーシア、フィリピン、シンガポール、2回目はオーストラリア、日本、韓国、ニュージーランド、台湾、タイという、それぞれ6つの科学館によるコラボレーションが実現しました。

ジオ・コスモスをキャンバスに描き出すので、地球温暖化やエネルギー、生物多様性といった地球規模のストーリー性をもつことになります。

「幸せってなんだろう?」というテーマから各地の中高生が選んだのは、シンガポールは水資源、タイはHIV、オーストラリアは幼児虐待、韓国は外国人差別といったシリアスなトピックを中心に、多様性に富むものでした。幸せをテーマにするということは、実は課題と隣り合わせなんですね。直面している課題が解決されると、私たちは幸せになるのだと考えているところが共通していて、“幸せ”とは、という問いかけに対し、それぞれの国が抱える課題を抽出することがテーマの選出と重なるという結果になりました。

≪未来館のシンボル展示「ジオ・コスモス」≫

≪未来館のシンボル展示「ジオ・コスモス」≫

シナリオづくり ?100人の幸せのストーリー?

――海外の科学館と協力されたということですので、本当にグローバルな取り組みですね。ご苦労も多かったのではないでしょうか?

宮原 まず、「つながり」プロジェクトのコンセプトを海外の方に理解していただくのは、簡単なことではなかったですね。そこで、各科学館の方を1人ずつ招聘し、中高生に対して行うのと同等のワークショップを未来館で受けていただきました。その後、 それぞれの国で実際に中高生およそ100人に対しワークショップを行ってもらう、という流れです。

ワークショップに使うツールはオリジナルのものを開発しました。ハピネスチャートとエキスパンディングチャートの2つです。ハピネスチャートは、国連の「幸福な国ランキング」に基づく11の指標を参考に自由項目を1つ加えた計12項目で構成されています。1人ひとりが、何が自分にとって幸せなのかを考えながら、30粒の豆を好きな項目のところに置いていくワークです。この30粒の豆は、リソースが限られていてすべての項目を満たすことはできないということを象徴しています。このワークによって特定した「自分にとっての幸せ」を身近な人からコミュニティレベル、さらに国レベルへと考えを広げていって、地球規模にまで克服すべき課題についての思考を拡大していくためのツールが、エキスパンディングチャートです。

≪ハピネスチャートとエキスパンディングチャート≫

≪ハピネスチャートとエキスパンディングチャート≫

このワークを行ったあと、参加者には“幸せのストーリー”を起承転結で書いてもらいます。6館で各100人くらいにワークショップを行うので、各館100通りくらいの幸せのストーリーができあがり、それをインターネットで公開してオンライン投票によってそれぞれの国のナンバーワンを決定します。そのストーリーが映像化されるというわけです。投票数は、プログラム全体で15万票以上が集まりました。

作品が映像化されるうえに、その上映会には無料で招聘されるとあって、初回では家族票や組織票のようなものなのか、不自然に投票数が多いものが出てきたりもして‥‥。それでは内容的に優れたものを選ぶことができないと考え、2年目には、オンライン投票、未来館の票、各科学館の票をそれぞれ3分の1ずつ加味するというかたちに変えることになりました。そうすることで、よりテーマの多様性が担保され、内容的にも地球規模課題に親和性の高いものになったと思います。

一方、日本に場所を移すと、科学の分野ではなかなかリーチしにくい女子中高生にターゲットを絞ったこともあり、今度は応募者を募るところで、またひとつ苦労がありました。1年目の応募総数は97名と思ったほど集まらなかったんです。そこで、2年目の募集時にはグローバルな教育に熱心な中学校・高校に未来館スタッフが直接出向き、チラシを手渡ししてご説明しました。こうした地道なパブリケーションの結果も含め、2年目の応募総数は170名でした。

女子だけで行われた3日間のワークショップ

――そうしてシナリオが完成し、そのバトンを日本の女子中高生に渡したわけですね。

宮原 選定された12つのシナリオに対し、それぞれの担当するシナリオと役職を事前に通知しました。役職というのは、各グループで役割を分担するためのもので、ディレクター、デザイナー、プログラマーの3つです。役職の希望を聞き、なるべく希望に沿うように選定します。

映像制作のワークショップは3日間。1日目は参加者人全員が集まってグループごとに絵コンテづくり、2日目からは2グループずつ未来館に集まりパソコンを使って作業します。画像や映像などの素材をつくるのがデザイナー、プログラミングをしたり素材をディスプレイにレイアウトしていくのがプログラマーの役割です。まとめ役となるディレクターは1つのグループに2~3人。彼女らがリーダーシップをとって、ものごとを決めていきます。

2日目の最後にはつくった素材を実際にジオ・コスモスに出して大すじを確認しておき、SNSやクラウド上でのやりとりを経て、1週間後に再結集します。最終日となる3日目、出来上がった約2分半の映像に合わせてナレーションを収録し、音と映像を合わせて完成です。

――日本の女子中高生だけを集めて行うワークショップでは、特別な配慮は必要でしたか。

宮原 シナリオのテーマは日本の女子中高生には初めて聞くような話題が多くて、担当するシナリオの内容に戸惑うのではないかという懸念はありました。そこで、まずシナリオ制作を行った海外の若者たちにビデオメッセージをつくってもらい、ワークショップの初日に各グループで共有しました。それによって、海外の課題を“自分ごと”として捉えてもらうための導入ができたかなと思います。

≪「ユニティ」を使って画像や映像を球体に配置していく≫

≪「ユニティ」を使って画像や映像を球体に配置していく≫

また、上映するのは球体ディスプレイですから、最終的に球体で映し出されるものをパソコンの四角い画面でつくるのは、なかなか難しいことです。制作には、画像はイラストレーターやフォトショップ、映像はアフターエフェクト、そして3Dで画面をつくっていくのにはユニティというソフトウェアを使いました。

ユニティはコンピュータゲーム会社などが使っている3Dソフトウェアですが、ジオ・コスモス用に改良したオリジナル版があります。それを使って、球体のどこにどうやって画像や映像を入れていくのかをパソコン画面と見比べながら決めていけるように、表面を黒板のように使うことができる“球体黒板”をつくりユニティと連携させました。このシステムをつくったことで、参加者たちは2Dと3Dを行ったり来たり試行錯誤しながらも、できあがった素材の配置を上手に決めていってくれました。

≪「球体黒板」をサポートツールとして活用した≫

≪「球体黒板」をサポートツールとして活用した≫

キャリアモデルを紹介するミニレクチャー

それから、制作の合間のクールダウンとして、ミニレクチャーを用意しました。活躍している現役のリカジョの方々に来ていただき、お仕事の内容や、どうして理系の道に進んだのかといったことをお話してもらいました。例えば、協賛していただいているブルームバーグという企業からは、多くの方がボランティアでワークショップの手伝いに来てくれたのですが、その中から、現在プログラマーとして活躍されているバイリンガルの外国人女性に登壇してもらいました。参加者の中には進路を考える時期にある子たちもいますし、こうしたキャリアモデルの紹介は好評だったようです。

――全員が集まったプレゼンテーションは、どのようなかたちで行われたのですか?

宮原 映像制作のワークショップは夏休み期間中に実施し、完成した映像の上映会は11月に行いました。海外の参加者については、未来館が渡航費を含め参加にかかる費用を負担しての招聘です。発表の前日にリハーサルをするのですが、ストーリーをつくった海外の若者と、映像をつくった日本人の女子中高生は、この時に初めて直接対面します。

当日は、つくった映像を実際にジオ・コスモスで上映し、会場に集まったお客様の前でプレゼンテーションしました。プレゼンテーションは、海外からの参加者は英語、日本の参加者は英語と日本語の2か国語で行いました。参加者の中にはバイリンガルの子や英語が得意な子がけっこういて、翻訳した台本をチェックしたり、発音の練習をしたり、協力し合っていましたよ。

映像作品はその後も未来館で毎日数編ずつ上映し、100万人以上に鑑賞していただいています。

≪上映会プレゼンテーション当日の様子≫

≪上映会プレゼンテーション当日の様子≫

――たくさんの人に見てもらえて参加した人は嬉しいでしょうね。参加者の満足度はいかがですか?

宮原 最終的に、シナリオ制作は1,321人、映像制作は188人と、非常に多くの10代に参加してもらうことができました。映像制作のほうだけですが、私たちがワークショップ体験後に参加者にとらせてもらったアンケートでは、「満足」が91%、「やや満足」が9%と、全員が何らかの満足感を得られたという結果です。また「今回のワークショップを通して将来の職業の幅が広がりましたか?」という質問には、90%以上が「広がった」と回答しています。

自由記述項目では、「みんなで協力してつくるのが楽しかった」「同世代の色々な人と交流できて楽しかった」「いままで自分が体験してこなかった世界を体験する貴重な機会になりました」といった、“いい刺激になった”というポジティブな意見が多くて、私たちも嬉しいですね。絵を描いたり映像をつくったりする方向に進みたいと言ってくれる子もいました。

「大人が手を入れてしまった」という反省点を改良

――2回にわたる実践のうち、2回目に改良点などはありましたか?

宮原 最初から、基本的には参加者たち自身の力ですべてやれるようにしようと心がけていました。特に何かを決める合意形成のプロセスには大人は関わらず、子どもたちが主体的に進めていけるように。例えば、2つの色でどちらにしようかとデザイナーが迷っている時にはディレクターを中心に自分たちで話し合ったり、映像とナレーションの長さが合っているかどうかなど自分たちでチェックするように、といったことです。

ただ、プロフェッショナルが実際に利用しているソフトウェアを使ったために、1回目は最後のところでプロの人に手伝ってもらわなければならなくなりました。完成度としてはその方がよいかもしれません。ただ、私たちの反省点として、最終段階で大人が手を入れてしまったという反省がありました。途中の段階でも、大人のサポートが“手とり足とり”という感じになりがちだったこともあります。そこで、2回目は、致命的な間違いが見つかった場合に限りサポートし、ほぼ100%参加者たちの力でつくりあげてもらえるように方針を変えました。

――今後のことは、どうお考えですか?

宮原 この 「Picture Happiness on Earth」 については、3年目以降の継続はしないことになりました。現在、「つながり」プロジェクトのコンセプトを引き継ぐ次の新しい展開を検討中です。

ただ、未来館が主催した世界科学館サミットや、アジア太平洋地域科学館協会の年次総会といった国際会議で取組内容を発表して国際的な評価を得たり、キッズデザイン賞を受賞したりと、いまも反響は続いています。

最後に、キャリアモデルの紹介は参加してくれた子たちに好評だったので、私自身のことを言えば、私は芸術つまり文系の出身なんですね。未来館には「科学を文化として発信する」というミッションがあり、文系出身の私もここで働いています。たとえ理系の専門分野を習得し、その分野で就職するという1本道ではなくても、もしも自分が希望するなら、科学と関わって生きていくことを諦める必要はないのではないかと思います。(了)